Les échelles de classification des cheveux texturés prolifèrent dans l’univers capillaire contemporain. De l’échelle d’Andre Walker au système de gradation L’Oréal, ces typologies promettent de révolutionner notre approche des soins en catégorisant scientifiquement nos cheveux. Pourtant, derrière ces chiffres et lettres apparemment précis se cache une réalité plus complexe que ne le suggèrent ces systèmes simplifiés. L’analyse critique de ces classifications révèle leurs limites fondamentales et questionne leur pertinence réelle pour l’entretien personnalisé des cheveux texturés.

Les classifications en détail : décryptage des typologies

L’échelle d’Andre Walker et ses quatre grandes familles

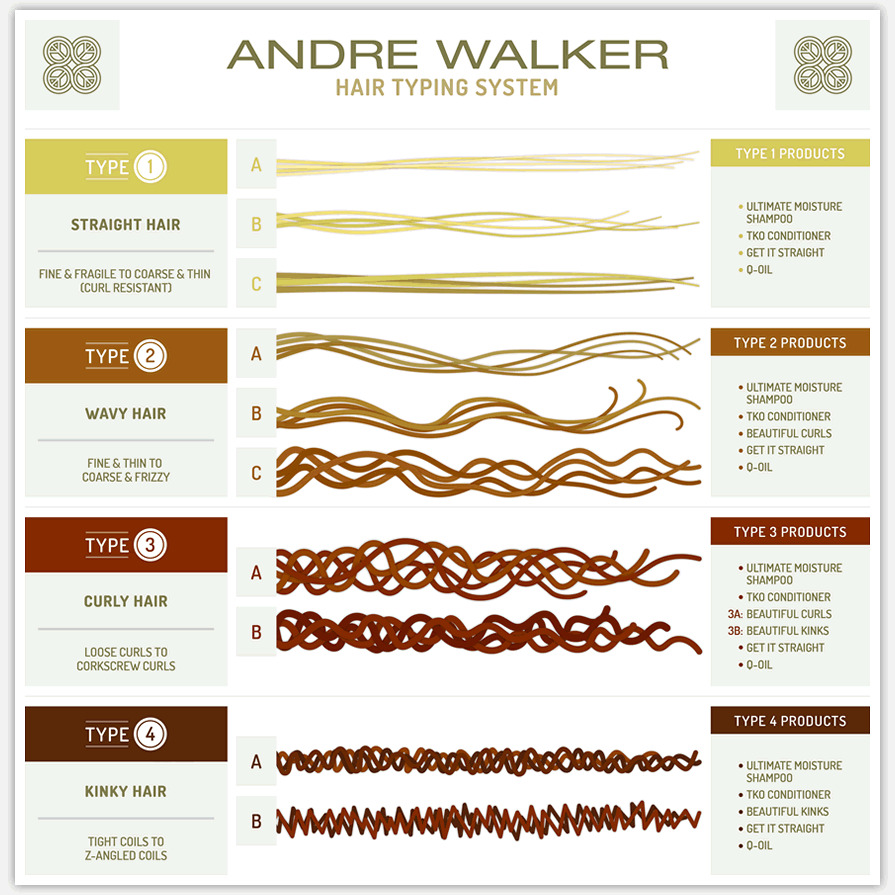

Andre Walker, coiffeur attitré d’Oprah Winfrey, structure sa classification autour de quatre types principaux, chacun subdivisé en sous-catégories selon l’intensité des caractéristiques :

Le type 1 correspond aux cheveux lisses et raides, naturellement brillants grâce à la répartition uniforme du sébum le long de la tige capillaire. Ces cheveux résistent naturellement aux boucles et ont tendance à devenir gras rapidement.

Le type 2 englobe les cheveux ondulés, allant de la vague légère en forme de « S » (2A) à l’ondulation plus serrée (2B et 2C). Ces cheveux peuvent être fins comme épais et robustes, avec une propension aux frisottis selon l’humidité ambiante.

Le type 3 regroupe les cheveux bouclés, progressant d’une courbure détendue (3A) à une boucle en forme de tire-bouchon (3B), jusqu’aux boucles très « entortillées » (3C). Ces cheveux manquent souvent de brillance naturelle en raison de leur structure qui limite la descente du sébum.

Le type 4 caractérise le cheveu crépu doté d’une section elliptique, créant des spirales serrées (4A), des boucles en forme de « Z » (4B) ou des cheveux extrêmement crépus (4C). Cette catégorie présente la plus grande fragilité structurelle.

Le système L’Oréal et ses huit degrés de précision

L’approche L’Oréal étend la classification à huit niveaux, du cheveu le plus raide (niveau 1) au plus frisé (niveau 8). Les niveaux 2 et 3 correspondent aux cheveux lisses à légèrement ondulés, tandis que les niveaux 4, 5 et 6 rejoignent les types 2, 3 et 4 de Walker.

L’innovation réside dans l’ajout des niveaux 7 et 8, spécifiquement dédiés aux textures les plus crépues. Le niveau 7 définit une frisure soutenue très fragile au rayon de courbure très serré, tandis que le niveau 8 caractérise une texture « extrêmement fragile » au rayon de courbure ultra serré.

Genèse et ambitions des classifications modernes

L’héritage d’Andre Walker et sa vision unificatrice

Cette révolution conceptuelle vise à dépasser la traditionnelle tripartition européen-asiatique-africain devenue obsolète face au métissage croissant des populations.

Cette approche reconnaît une réalité longtemps niée : un cheveu « européen » peut présenter des caractéristiques bouclées voire frisées, tandis qu’un cheveu « afropéen » peut révéler une courbure détendue et souple. Cette évolution conceptuelle accompagne l’émergence du terme « cheveu texturé », plus inclusif et descriptif que les anciennes catégorisations ethniques.

L’approche scientifique de L’Oréal et ses huit degrés

L’Institut de Recherche ethnique de L’Oréal développe une classification plus fine basée sur des mesures physiques précises : diamètre de courbure, indice de bouclage, nombre d’ondulations et de vrilles. Cette approche scientifique génère huit catégories, du cheveu le plus raide au plus frisé, prétendant offrir une précision technique supérieure.

Cette classification étendue complète les types 2, 3 et 4 de Walker par des degrés plus fins (4 à 8), ajoutant notamment les niveaux 7 et 8 pour les textures les plus crépues, qualifiées d’extrêmement fragiles au rayon de courbure ultra serré. Cette granularité accrue semble répondre aux besoins de personnalisation croissants du marché.

Analyse critique des limitations systémiques

La complexité irréductible de la réalité capillaire

Farida B, spécialiste du cheveu frisé depuis trente ans, soulève une objection fondamentale : « Le problème, c’est qu’on ne peut pas résumer une chevelure à un chiffre et une lettre, d’autant que certaines femmes vont se retrouver avec du 3c devant, du 4b derrière, c’est perturbant. » Cette observation révèle l’inadéquation entre la simplicité des classifications et la complexité naturelle des cheveux.

Cette hétérogénéité capillaire sur une même tête invalide les prétentions de ces systèmes à fournir des recommandations précises. La professionnelle préfère parler de « mosaïques de cheveux », métaphore qui respecte la singularité de chaque chevelure tout en reconnaissant sa diversité interne.

Les facteurs négligés par les classifications

Bilguissa Diallo, fondatrice de Nappy Queen, identifie les lacunes majeures de ces systèmes : « À courbure égale, on ne peut pas avoir la même réaction aux produits dans la mesure où il faut prendre en compte la problématique du cheveu poreux ou non, abîmé ou pas, décoloré ou pas. » Cette analyse révèle que la forme du cheveu ne détermine pas à elle seule ses besoins.

L’état de santé général du cheveu, sa porosité, son historique de traitements chimiques constituent des variables cruciales absentes des classifications traditionnelles. Ces omissions compromettent la pertinence des recommandations de soins basées uniquement sur la typologie morphologique.

Le piège de l’uniformisation commerciale

L’illusion de la personnalisation chez Walker

L’examen des recommandations d’Andre Walker révèle une standardisation surprenante : shampooing hydratant, conditionner à l’huile de Mongogo et huile pour l’ensemble des types texturés. Cette uniformité contredit la promesse de personnalisation inhérente à son système de classification.

Cette approche « one-size-fits-all » déguisée en personnalisation illustre parfaitement comment ces classifications servent davantage les intérêts commerciaux que les besoins réels des consommatrices. L’expertise professionnelle se trouve réduite à la promotion de gammes de produits standardisées.

La nuance insuffisante de L’Oréal

Bien que plus sophistiquée, l’approche L’Oréal souffre des mêmes limitations structurelles. Ses recommandations varient principalement en intensité et fréquence (nutrition moyenne alternée, intense alternée, surnutrition intensive) sans remettre en question la nature fondamentalement identique des besoins identifiés pour tous les cheveux texturés.

Cette gradation quantitative masque l’absence de différenciation qualitative réelle entre les types. Les variations proposées restent superficielles et ne reflètent pas la complexité des besoins individuels révélés par l’expertise professionnelle.

La réalité technique selon les professionnels

L’approche holistique de Bilguissa Diallo

La spécialiste de Nappy Queen propose une vision plus nuancée : « D’un point de vue industriel, on est contraints de rester assez large en se focalisant sur la sécheresse du cheveu et la nécessité de combler les besoins en hydratation et en nutriments plutôt qu’en se focalisant sur le type de courbure. » Cette approche reconnaît les contraintes de la production de masse tout en admettant ses limitations.

Cette perspective industrielle éclaire les véritables enjeux : les classifications servent davantage à simplifier la production et la commercialisation qu’à répondre aux besoins individuels complexes des consommatrices.

L’importance du diagnostic professionnel

Sandra, enseignante à l’École de coiffure Saint Louis, défend paradoxalement l’utilité des classifications pour le diagnostic professionnel : « Cette classification nous permet véritablement de savoir à quel type de frisures on a affaire et d’établir un diagnostic précis. » Cette position révèle l’utilité pédagogique de ces systèmes pour la formation professionnelle.

Cette approche éducative distingue l’usage professionnel, où les classifications constituent un point de départ pour l’analyse, de l’usage consumer, où elles prétendent fournir des solutions définitives. Cette nuance cruciale échappe souvent aux consommatrices.

Impact sur les stratégies de coiffage

Classifications et possibilités stylistiques

Bilguissa Diallo reconnaît une utilité limitée aux classifications : « Un cheveu de type 3b ne va pas avoir les mêmes possibilités de coiffures qu’un cheveu texturé de type 4c. » Cette observation souligne la pertinence des typologies pour anticiper les contraintes et opportunités stylistiques.

Cette dimension esthétique révèle peut-être l’usage le plus légitime des classifications : aider à comprendre les limites et potentiels de chaque texture pour orienter les choix de coiffage plutôt que de dicter des routines de soins uniformes.

L’influence des objectifs esthétiques

Farida B enrichit cette réflexion en distinguant trois types de coiffures : libres (séchage naturel), manuelles (tresses) et mécaniques (fer à lisser). Cette catégorisation révèle comment les intentions de coiffage influencent les besoins de soins, dimension absente des classifications morphologiques traditionnelles.

Cette approche fonctionnelle suggère une alternative aux classifications actuelles : partir des objectifs esthétiques pour déterminer les protocoles de soins plutôt que d’imposer des routines basées uniquement sur la forme naturelle du cheveu.

Les fondamentaux universels des cheveux texturés

Le socle commun de l’hydratation

Tous les experts s’accordent sur un constat fondamental : les cheveux texturés sont « naturellement assoiffés » et nécessitent une hydratation et nutrition appropriées. Cette universalité remet en question la pertinence de classifications complexes pour des besoins fondamentalement similaires.

Farida B synthétise cette réalité : « Toutes ont besoin d’hydratation, et que celle-ci maintienne l’humidité dans le cheveu et la forme du cheveu. » Cette observation suggère que la personnalisation réside davantage dans l’intensité et la modalité des soins que dans leur nature intrinsèque.

La simplification salutaire en trois catégories

Bilguissa Diallo propose une approche plus pragmatique : « Il semble judicieux d’établir trois grands ensembles de cheveux texturés : les cheveux bouclés, frisés et crépus. Tout simplement. » Cette simplification reconnaît la réalité des différences sans tomber dans la sur-segmentation artificielle.

Cette approche ternaire respecte les variations significatives tout en évitant la complexité excessive qui caractérise les classifications actuelles. Elle privilégie la praticité sur la prétention scientifique.

Protocoles de soins différenciés mais cohérents

Routine complète pour cheveux crépus

Pour les cheveux très crépus, Bilguissa Diallo recommande un protocole intensif : masque avant shampooing (bain d’huile), shampooing doux hebdomadaire, shampooing clarifiant mensuel, conditionner pour démêlage, lait capillaire et sérum quotidiens. Cette approche maximale reflète les besoins spécifiques des textures les plus exigeantes.

Cette routine illustre comment l’intensité des soins s’adapte aux besoins sans nécessiter de classifications complexes. La logique reste celle de l’hydratation et de la protection, modulée selon l’intensité des besoins.

Adaptation progressive pour textures intermédiaires

Pour les cheveux frisés, les mêmes produits s’utilisent avec un dosage différent : lait capillaire tous les deux ou trois jours, sérum dilué, démêlant optionnel. Cette approche révèle comment la personnalisation s’opère par modulation plutôt que par changement radical de produits.

Pour les cheveux bouclés, le protocole s’allège encore : masque avant shampooing occasionnel, shampooing doux sans conditionner systématique, sérum en vaporisateur quotidien, lait hebdomadaire si nécessaire. Cette progression logique démontre la cohérence possible sans sur-classification.

Vers une approche personnalisée authentique

L’importance du diagnostic individualisé

L’analyse critique des classifications révèle leur utilité limitée comme outils de diagnostic initial, mais souligne l’indispensabilité de l’expertise professionnelle pour une personnalisation authentique. Les variables négligées par les typologies (porosité, état de santé, objectifs esthétiques) nécessitent une évaluation individuelle.

Cette réalité plaide pour un retour à l’artisanat capillaire où l’expertise humaine prime sur les automatismes de classification. Les systèmes typologiques deviennent alors des supports pédagogiques plutôt que des prescriptions définitives.

Réconcilier simplicité et efficacité

L’expérience professionnelle suggère qu’une approche simplifiée (bouclé-frisé-crépu) couplée à un diagnostic individualisé offre plus de pertinence que les classifications complexes actuelles. Cette synthèse respecte les différences significatives sans créer d’illusions de précision scientifique.

Cette évolution nécessaire repositionnerait les classifications comme outils de communication et d’éducation plutôt que comme systèmes prescriptifs. L’objectif devient alors de favoriser la compréhension générale tout en préservant la nécessité du conseil personnalisé.

Les classifications capillaires actuelles, malgré leurs prétentions scientifiques et leurs ambitions commerciales, révèlent leurs limites face à la complexité réelle des cheveux texturés. Leur utilité réside davantage dans la sensibilisation et l’éducation que dans la prescription de soins personnalisés. L’avenir de l’entretien des cheveux texturés semble résider dans la combinaison d’une compréhension générale simplifiée et d’un diagnostic professionnel individualisé, approche qui honore tanto la diversité capillaire que les contraintes pratiques de la vie quotidienne.